Die Kultur in deinem Hefekuchen

Als du gerade die Überschrift gelesen hast, sind dir vielleicht Fragen durch den Kopf gegangen, wie: „Ist das ein Schreibfehler? Warum hat mein Hefekuchen eine Kultur? Haben nicht eigentlich nur wir Menschen Kultur – z. B. Esskulturen?“. Ja, wir Menschen haben verschiedene Esskulturen. Aber in diesem Beitrag möchte ich nicht darüber schreiben, wie du deinen Hefekuchen am Besten essen kannst, sondern ich möchte dir die Kultur, genauer gesagt die Hefekultur, mit der dein Hefekuchen gebacken wird, vorstellen. Du kannst deinen Hefekuchen also gern genießen, wie du möchtest: Ob mit oder ohne Kuchengabel, ob mit Rülpsen, Reden oder Pupsen.

Wer ist diese Hefe?

Der eigentliche Name der Hefe, die wir zum Backen verwenden, ist Saccharomyces cerevisiae. Der Gattungsname Saccharomyces ist altgriechisch und bedeutet „Zuckerpilz“. Und das ist auch ein sehr passender Name, wenn du mich fragst. Nicht nur, weil diese Hefe einen hervorragenden Job in unserem zuckersüßen Hefekuchen macht, sondern weil Hefen ganz allgemein zum Reich der (einzelligen) Pilze gehören. Neben Saccharomyces cerevisiae gibt es noch eine Vielzahl anderer Hefen. Damit sie nicht mit anderen (vielleicht sogar krank machenden) Hefen verwechselt wird, nennen wir sie umgangssprachlich Back- bzw. Bäckerhefe. [1]

Wie sehen einzelne Hefezellen aus?

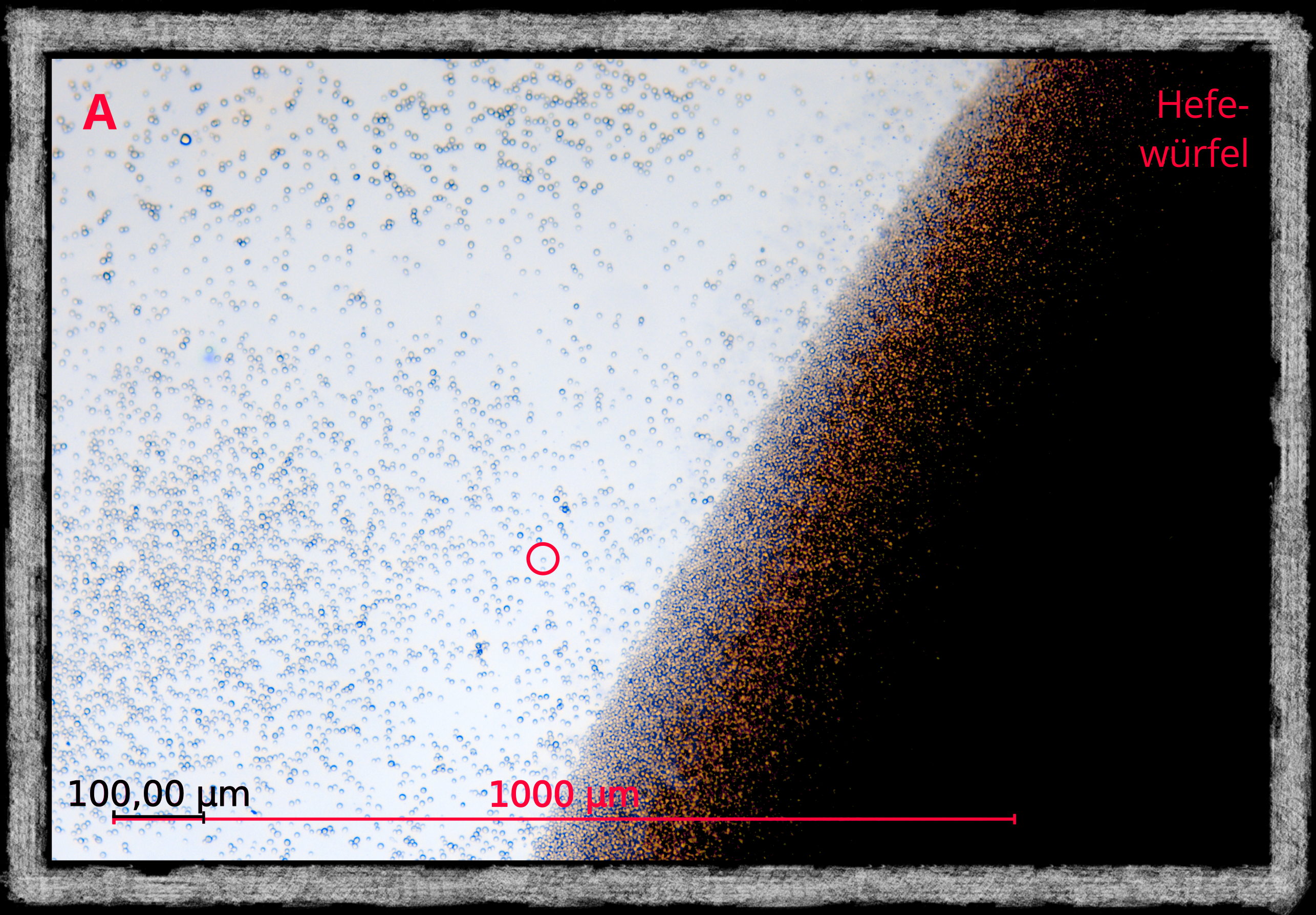

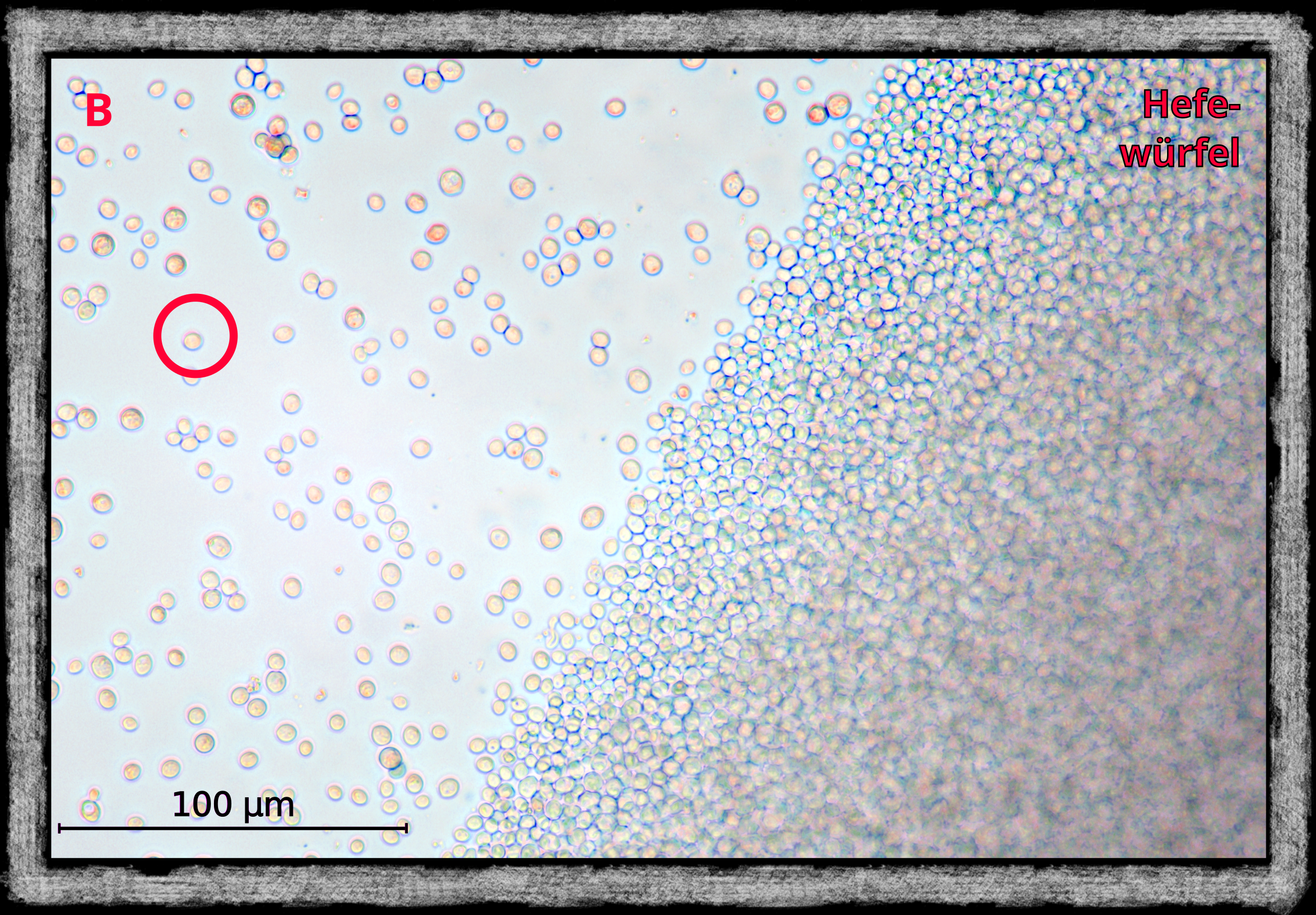

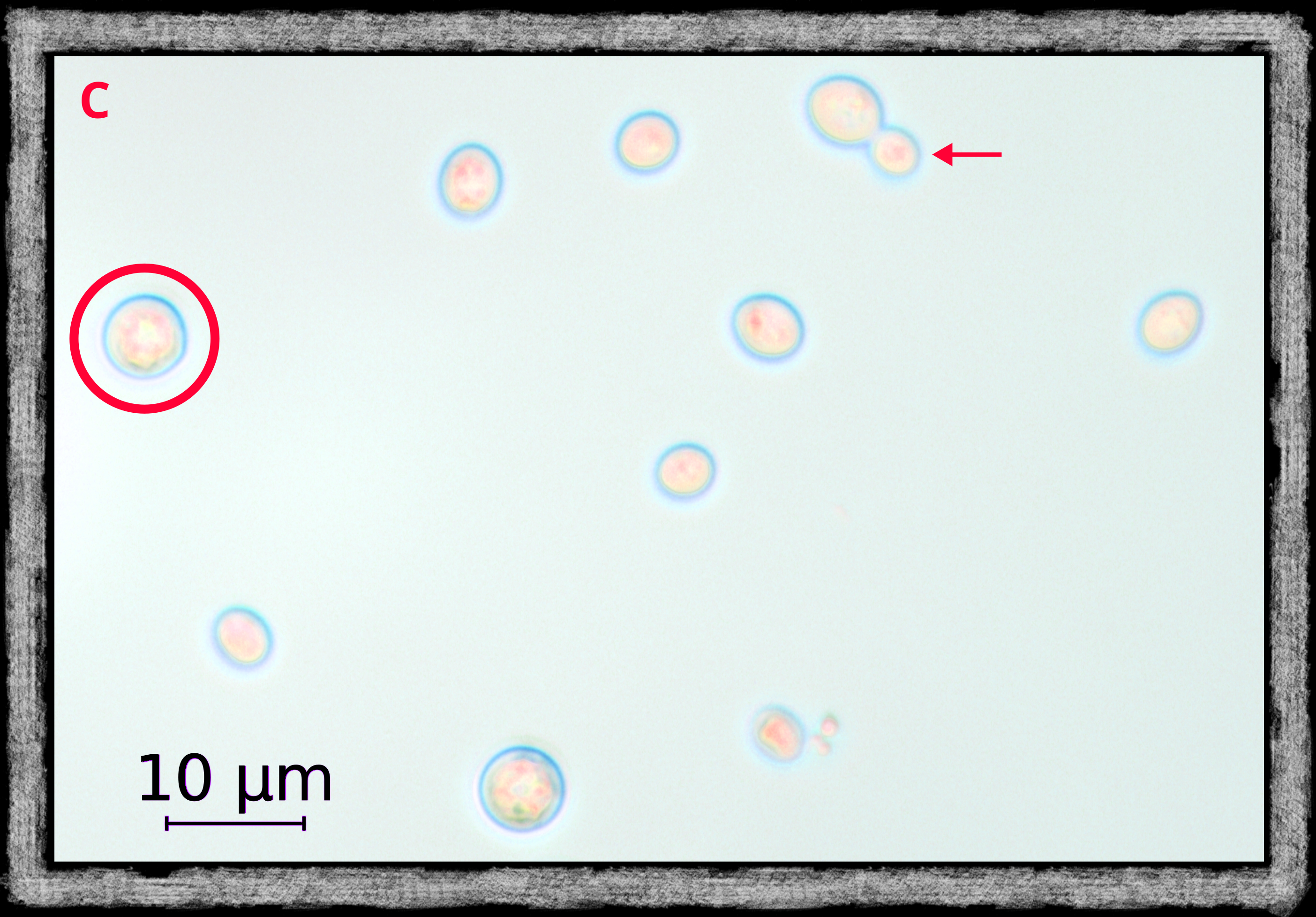

Würdest du einen Hefewürfel unter ein Mikroskop legen, dann erkennst du vermutlich erst einmal nichts. Die ca. 42×1010 Hefezellen in einem 42g Würfel[2] sind so dicht aneinander gepresst, dass alles schwarz erscheint. Wenn du aber einen kleinen Krümel abtrennst und diesen in einem Tropfen 0,9% Kochsalzlösung verteilst, dann kannst du einzelne runde bis ovale Hefezellen mit einem Durchmesser von 5-10 µm[3] erkennen. Du musst dir jetzt natürlich kein eigenes Mikroskop kaufen. Ich habe diesen Versuch schon für dich durchgeführt. Die Bilder davon siehst du in Abbildung 1. Hol dir aber am Besten ein Lineal dazu, damit du dir besser vorstellen kannst, wie klein diese Winzlinge tatsächlich sind – in Abbildung 1A habe ich einen 1 mm langen Balken zum Vergleichen mit eingezeichnet.

Abbildung 1: Hefezellen unter dem Mikroskop (Hellfeld-Aufnahme mit leicht schiefer Beleuchtung). Einzelne Zellen sind rot eingekreist. A: 100-fache Vergrößerung. Zusätzlich wurde in rot ein 1000 µm (= 1 mm)-Maßstab eingezeichnet. B: 400-fache Vergrößerung. C: 1000-fache Vergrößerung. Der rote Pfeil zeigt eine Zellteilung (Sprossung) einer Hefezelle.

Was macht die Hefe im Hefekuchen?

Durch die Hefe erhält der Kuchen nicht nur seinen typischen Hefegeschmack, sondern die kleinen Zuckerpilze helfen auch dabei, deinen Kuchen weich und locker zu machen. Und wie schaffen sie das? Durch die erstaunliche Fähigkeit ihren Stoffwechsel ändern zu können: Solange Sauerstoff anwesend ist, führen sie – genau wie wir Menschen – die aerobe Atmung aus. Dabei wird der Zucker aus dem Kuchen zusammen mit dem Sauerstoff aus der Luft genutzt, um Energie zu gewinnen, wachsen zu können und sich zu vermehren. Irgendwann ist der Sauerstoff im Inneren des Teiges jedoch verbraucht. Für uns Menschen wäre das jetzt nicht so gut und wir würden uns eine neue Bleibe suchen, in der wir wieder ausreichend Sauerstoff atmen können. Aber bei den Hefezellen ist das anders. Sie ändern jetzt ihren Stoffwechsel zur Alkoholfermentation (auch alkoholische Gärung genannt). Hierbei wird der Zucker vom Kuchen zu Alkohol und zu dem Gas Kohlenstoffdioxid umgewandelt. Dieses Gas, das übrigens auch schon als Nebenprodukt bei der aeroben Atmung entstanden ist, staut sich im Teig zu kleinen Gasblasen an. Dadurch erhält der Kuchen viele kleine Löcher und wird schließlich weich und locker.

Jedes kleine Loch, das du in deinem Kuchen oder im Kuchen von Abbildung 2 sehen kannst, ist also durch mikroskopisch kleine Hefezellen entstanden. Unglaublich, oder? Achja: du musst übrigens keine Sorge haben, vom Hefekuchen betrunken zu werden: durch den Backvorgang verflüchtigt sich der Alkohol und ist im fertigen Kuchen nicht mehr enthalten.[4]

Und falls du mal fertig gebackenen Hefeteig unter dem Mikroskop sehen möchtest, dann schau dir gern Abbildung 3 an. Eine Hefezelle habe ich dort sogar entdeckt und rot eingekreist. Aber ob das jetzt eine Hefezelle vom ursprünglichen Teig ist oder eine Kontamination, die im Nachhinein auf den Objektträger gekommen ist, kann ich dir leider nicht sagen. Lassen sich Hefezellen überhaupt noch im fertig gebackenen Kuchenteig erkennen? Könnte ihre Zellform durch die Hitze beim Back-Vorgang nicht auch zerstört worden sein? Das werde ich bei Gelegenheit mal in Erfahrung bringen. In der Zwischenzeit kannst du in dem Bild gerne Ausschau nach weiteren Hefezellen halten – vielleicht entdeckst du ja noch welche.

Und zu guter Letzt: Das Hefekuchenrezept

Die Zutaten sind für ein großes Blech Apfel-Hefekuchen mit Streuseln und Zimt.

Für den Teig:

- 400 g Mehl

- 80 g Zucker

- 80 g Margarine

- 1 großes Ei

- 250 ml lauwarme Milch

- Prise Salz

- 1 Würfel frische Hefe

- ggf. 1,5 kg Äpfel und Zimt

Für die Streusel:

- 200 g Mehl

- 140 g Zucker

- 140 g Butter

- 1 kleiner Schluck Öl (z.B. Rapsöl)

Zubereitung:

- Gib 1 Prise Zucker zu 250 ml lauwarmer Milch und verquirle den Hefewürfel darin. Nun können die Hefezellen ca. 15 min aus ihrem Kühlschrank-Schlaf erwachen.

- Danach gibst du Mehl, Zucker, Margarine, das Ei sowie eine Prise Salz in eine Schüssel, fügst die Hefe-Milch hinzu und knetest den Teig gut durch. Lass ihn im Anschluss ca. 1 Stunde gehen. Jetzt futtern die Hefezellen etwas vom Zucker weg und produzieren fleißig Kohlenstoffdioxid.

Übrigens hat Saccharomyces cerevisiae ihr Wachstumsoptimum bei ca. 30°C.[5] - In der Zwischenzeit kannst du die Äpfel schälen, entkernen und in ca. 1-2 cm dicke Spalten schneiden.

- Rolle den Teig ca. 1 cm dick auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech aus und belege ihn mit den Apfelspalten.

- Verknete für die Streusel alle Zutaten zu einem Teig und verteile die Streusel anschließend auf dem Kuchen. Ich mache das durch Abzupfen kleiner Stücke vom Teig.

- Backe den Kuchen bei 180°C (Ober-/Unterhitze) bis er leicht goldgelb wird. Aber Achtung: backe den Teig nicht zu lange, ansonsten trocknet er aus.

- Bestreue den fertigen Kuchen am Ende noch mit etwas Zimt und lass ihn dir schmecken!

Quellen

- (2012): Industrielle Mikrobiologie. 2013, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2012, ISBN: 9783827430397.

- (2012): Mikrobiologisches Praktikum. 2. Aufl. 2013, Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg, 2012, ISBN: 9783642251504.

- (2012): Industrielle Mikrobiologie. 2013, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2012, ISBN: 9783827430397.

- (2008): Brock - Mikrobiologie. 11., aktualis. Aufl. 2009, [Nachdr.], Pearson Studium, München [u.a.], 2008, ISBN: 9783827373588.

- (1974): Saccharomyces cerevisiae cell cycle. In: Bd. 38, Nr. 2, S. 164–198, 1974, ISSN: 0005-3678.

Fragen oder Anmerkungen? Dann schreib mir gern: